Les empereurs chinois : histoire, pouvoir et héritage impérial

Dernière modification le 06/11/2025

Pendant plus de deux mille ans, la Chine fut gouvernée par des empereurs qui régnaient sur l’un des empires les plus vastes du monde. Le souverain, appelé Fils du Ciel (Tianzi), incarnait le lien entre le monde terrestre et les puissances célestes.

Selon la philosophie traditionnelle, son autorité découlait du Mandat du Ciel (Tianming), une légitimité divine accordée tant qu’il gouvernait avec sagesse et justice. Si le souverain se montrait injuste ou cruel, ce mandat pouvait être retiré, justifiant alors les révoltes et les changements de dynasties.

Les origines de l’empire chinois

Avant les empereurs : des rois mythiques aux premières dynasties

Bien avant l’unification de la Chine, le territoire était dirigé par des chefs légendaires dont les récits mêlent mythe et histoire. Les “Trois Augustes et Cinq Empereurs” — figures semi-divines telles que Fuxi, Shennong ou l’Empereur Jaune (Huangdi) — auraient posé les bases de la civilisation chinoise : agriculture, écriture, et médecine.

Les premières dynasties chinoises historiques — Xia, Shang et Zhou — ont développé les premiers systèmes politiques et rituels qui influenceront durablement la conception du pouvoir impérial. La dynastie Zhou, notamment, introduisit le concept du Mandat du Ciel, fondement moral et politique de toute la monarchie chinoise.

Qin Shi Huangdi : le premier empereur de Chine

En 221 av. J.-C., Qin Shi Huangdi réalisa ce qu’aucun roi n’avait accompli avant lui : l’unification de la Chine. Fondateur de la dynastie Qin, il imposa une centralisation totale du pouvoir, un système administratif uniforme, une écriture standardisée, une monnaie unique et un réseau routier cohérent reliant les provinces.

Son règne, autoritaire mais visionnaire, transforma un ensemble de royaumes en un empire cohérent. Parmi ses œuvres les plus célèbres : la première Grande Muraille de Chine et son mausolée de Xi’an, gardé par des milliers de soldats en terre cuite.

Malgré la brièveté de sa dynastie, son modèle politique servira de base à tous les empires qui suivront.

Les empereurs les plus marquants et puissants de l’histoire chinoise

Qin Shi Huangdi (221 – 210 av. J.-C.) – Le fondateur de l’Empire

Premier empereur de la Chine unifiée, Qin Shi Huangdi demeure l’une des figures les plus célèbres de l’histoire. Il mit fin à des siècles de guerres et posa les fondations d’un État centralisé et hiérarchisé.

S’il fut craint pour sa sévérité et ses réformes radicales, son œuvre d’unification reste un pilier de la civilisation chinoise.

Han Wudi (141 – 87 av. J.-C.) – L’expansion de l’empire

Sous la dynastie Han, l’empereur Han Wudi fit rayonner la Chine bien au-delà de ses frontières. Il ouvrit la route de la Soie, favorisant les échanges commerciaux et culturels avec l’Asie centrale.

Il fit également du confucianisme la doctrine officielle de l’État, renforçant la morale, la loyauté et le sens du devoir dans l’administration impériale.

Tang Taizong (626 – 649) – Le souverain modèle

Sous le règne de Tang Taizong, la Chine connut une ère de prospérité et de stabilité rarement égalée.

Roi stratège, administrateur éclairé et mécène des arts, il ouvrit la Chine sur le monde extérieur. La dynastie Tang fut marquée par un âge d’or où la capitale Chang’an (actuelle Xi’an) devint un carrefour culturel accueillant marchands, artistes et érudits venus de tout le continent.

Wu Zetian (690 – 705) – L’unique impératrice de Chine

Seule femme à avoir régné en son propre nom, Wu Zetian imposa son autorité dans une société dominée par les hommes.

Elle encouragea la promotion au mérite grâce aux examens impériaux, soutint le bouddhisme et fit de son règne une période d’expansion.

Bien que critiquée par certains chroniqueurs, elle demeure un symbole de puissance féminine et de gouvernance efficace.

Yongle (1402 – 1424) – L’empereur bâtisseur

Troisième empereur de la dynastie Ming, Yongle est connu pour avoir fait bâtir la majestueuse Cité interdite à Pékin, cœur du pouvoir impérial pendant cinq siècles.

Sous son règne, la Chine se tourna vers la mer grâce aux expéditions maritimes de Zheng He, qui atteignirent jusqu’à l’Afrique de l’Est. Son règne marqua un apogée politique et culturel.

Kangxi (1661 – 1722) – Le sage conquérant

Empereur de la dynastie Qing, Kangxi régna pendant plus de soixante ans.

Il étendit le territoire impérial jusqu’à Taïwan et au Tibet, tout en consolidant la paix intérieure. Son règne fut aussi marqué par une ouverture aux sciences occidentales, notamment grâce aux missionnaires jésuites invités à la cour.

Qianlong (1735 – 1796) – L’apogée de la Chine impériale

Sous Qianlong, la Chine connut un âge d’or artistique et territorial.

L’empire atteignit son extension maximale, et la culture traditionnelle chinoise fut sublimée à travers la poésie, la calligraphie et la peinture.

Mais à la fin de son règne, la société commença à se refermer sur elle-même, marquant les prémices du déclin de la dynastie Qing.

Puyi (1908 – 1912) – Le crépuscule de l’empire

Couronné à seulement deux ans, Puyi fut le dernier empereur de Chine.

Son abdication en 1912 mit fin à plus de deux millénaires de monarchie impériale.

Il vécut plus tard sous l’influence japonaise avant d’être réhabilité dans la Chine communiste, symbole tragique de la fin d’une ère.

| Empereur | Dynastie | Période | Héritage principal |

|---|---|---|---|

| Qin Shi Huangdi | Qin | 221–210 av. J.-C. | Unification de la Chine |

| Han Wudi | Han | 141–87 av. J.-C. | Expansion et confucianisme |

| Tang Taizong | Tang | 626–649 | Réformes et prospérité |

| Wu Zetian | Tang | 690–705 | Première impératrice |

| Yongle | Ming | 1402–1424 | Cité interdite et explorations |

| Kangxi | Qing | 1661–1722 | Stabilité et essor culturel |

| Qianlong | Qing | 1735–1796 | Apogée artistique et territoriale |

| Puyi | Qing | 1908–1912 | Fin de l’empire chinois |

Le rôle et la fonction de l’empereur chinois

Le Mandat du Ciel (Tianming)

Fondement du pouvoir impérial, le Mandat du Ciel accordait au souverain la légitimité divine tant qu’il gouvernait avec bienveillance.

Les catastrophes naturelles ou les révoltes étaient interprétées comme un signe que le Ciel retirait son mandat, justifiant ainsi les changements de dynastie.

L’empereur et la bureaucratie impériale

L’empereur régnait au sommet d’un appareil administratif complexe.

Les fonctionnaires, choisis par concours mandarinaux, formaient une élite lettrée garante de la stabilité du pays.

Cette méritocratie administrative permit à la Chine de maintenir une continuité politique unique dans l’histoire mondiale.

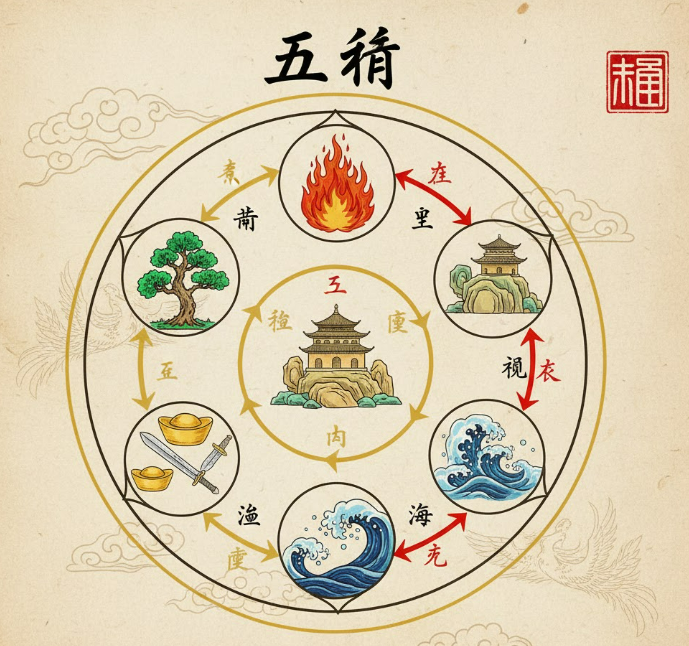

L’empereur et la religion

L’empereur n’était pas seulement chef d’État : il était aussi un intermédiaire entre le Ciel et le peuple.

Il présidait les rites sacrés au Temple du Ciel à Pékin, priant pour la prospérité du pays.

Son pouvoir reposait sur une synthèse des trois grandes doctrines : confucianisme, taoïsme et bouddhisme.

La fin de l’empire chinois

Les dernières décennies de la dynastie Qing

Au XIXe siècle, la Chine impériale s’affaiblit face aux puissances étrangères.

Les guerres de l’Opium, les traités inégaux et les rébellions internes (comme celle des Taiping) ébranlèrent l’autorité impériale.

La cour, prisonnière de traditions figées, ne parvint pas à moderniser le pays à temps.

Les réformes avortées et la montée du nationalisme

Malgré quelques réformes tentées par l’empereur Guangxu sous l’influence de réformateurs modernistes, la régente Cixi conserva le contrôle.

Les mouvements républicains et nationalistes menés par Sun Yat-sen se multiplièrent, préparant la chute du régime impérial.

L’abdication de Puyi et la fin de 2000 ans de monarchie

En 1912, la révolution de Xinhai força Puyi à abdiquer.

La République de Chine fut proclamée, mettant fin à plus de vingt siècles d’un système impérial continu.

C’est la transition vers une nouvelle ère politique fondée sur la modernité et la nation.

L’héritage culturel et politique des empereurs chinois

L’architecture impériale

La Cité interdite, le Temple du Ciel ou encore les tombeaux Ming et Qing témoignent de la puissance symbolique de l’empereur.

Chaque monument reflète l’ordre cosmique, où l’empereur se situe au centre du monde, garant de l’harmonie universelle.

L’influence culturelle

Beaucoup d’empereurs furent des mécènes des arts et des lettres.

Ils encouragèrent la calligraphie, la poésie, la peinture et la philosophie.

Le modèle confucéen promu par ces souverains continue encore d’imprégner la société chinoise actuelle.

Le souvenir des empereurs dans la Chine moderne

Aujourd’hui, la figure impériale demeure présente dans la culture populaire, les musées et les séries historiques.

Pour de nombreux Chinois, les empereurs symbolisent à la fois la grandeur passée et la continuité culturelle de leur pays.

FAQ sur les empereurs chinois

Combien de dynasties a connu la Chine ?

La Chine a connu plus de vingt dynasties principales, de la légendaire dynastie Xia (vers 2100 av. J.-C.) jusqu’à la dynastie Qing, qui prit fin en 1912. Parmi les plus marquantes figurent les dynasties Qin, Han, Tang, Song, Ming et Qing, chacune ayant profondément influencé la culture, la politique et l’art chinois.

Pourquoi l’empire chinois a-t-il pris fin ?

L’empire s’est effondré au début du XXᵉ siècle à cause de multiples facteurs : la pression des puissances étrangères, la corruption interne et l’incapacité à se moderniser. La révolution de 1911 menée par Sun Yat-sen a provoqué l’abdication du dernier empereur, Puyi, en 1912.

Combien d’empereurs ont régné sur la Chine ?

On estime qu’environ plus de 500 empereurs ont régné sur la Chine entre 221 av. J.-C. et 1912, selon les historiens et les dynasties reconnues. Le nombre exact varie selon les sources, certaines dynasties ayant eu des souverains éphémères ou contestés.

Quelle était la religion ou la philosophie des empereurs ?

Les empereurs s’inspiraient du confucianisme pour gouverner avec vertu et justice. Cependant, beaucoup pratiquaient aussi le taoïsme et soutenaient le bouddhisme. L’empereur, en tant que Fils du Ciel, était avant tout le garant de l’équilibre entre les forces spirituelles et le monde terrestre.

Où peut-on encore admirer les vestiges de la Chine impériale ?

Les traces du passé impérial sont visibles dans tout le pays : la Cité interdite à Pékin, les tombeaux des Ming, la Grande Muraille de Chine, ou encore le mausolée de Qin Shi Huangdi à Xi’an. Ces sites, inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, sont les témoins vivants de la grandeur impériale chinoise.