La dynastie Yuan en Chine

Dernière modification le 15/01/2025

La dynastie Yuan (1271-1368), fondée par les Mongols sous la direction de Kublai Khan, représente une période unique dans l’histoire chinoise. Première dynastie étrangère à gouverner l’ensemble de la Chine, les Yuan intégrèrent le pays dans un vaste empire eurasiatique. Malgré son rôle novateur, cette dynastie dut faire face à des défis majeurs, tels que les tensions ethniques et les révoltes internes, qui précipitèrent sa chute. Découvrez l’histoire fascinante de la dynastie Yuan.

Origines et fondation de la dynastie Yuan

La dynastie Yuan trouve ses racines dans l’expansion fulgurante des Mongols, un peuple nomade originaire des steppes d’Asie centrale. Sous la direction de Gengis Khan (1162-1227), les Mongols bâtirent un des plus vastes empires de l’histoire, s’étendant de l’Europe de l’Est à l’Asie orientale. Après la mort de Gengis Khan, ses descendants continuèrent ses conquêtes, divisant l’empire en plusieurs khanats, dont le Grand Khanat, qui deviendra la base de la dynastie Yuan.

Kublai Khan et la fondation officielle de la dynastie Yuan

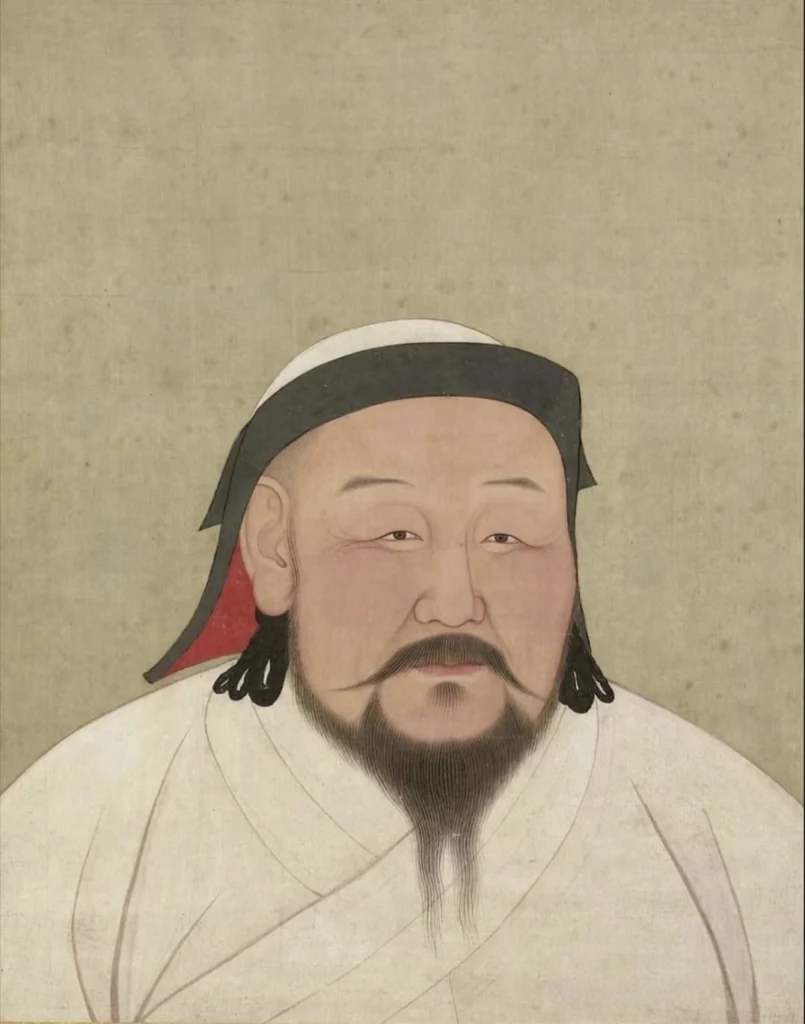

En 1260, Kublai Khan, petit-fils de Gengis Khan, accéda au titre de Grand Khan et se tourna vers la Chine, alors sous la domination de la dynastie Song. En 1271, il proclama la fondation de la dynastie Yuan afin de légitimer son règne auprès de la population locale. Kublai établit sa capitale à Dadu (actuelle Pékin), marquant une transition de la culture nomade mongole vers un modèle de gouvernance sédentaire inspiré des traditions chinoises.

La conquête de la Chine et la chute des Song

Malgré des résistances farouches, notamment dans le sud, les armées de Kublai Khan achevèrent en 1279 la conquête de la Chine avec la défaite de la dynastie Song. Cette victoire permit aux Yuan de régner sur un territoire unifié entre la Chine, le Tibet, le Yunnan et la Mongolie.

Grâce à ses stratégies militaires et à son habileté politique, Kublai Khan réussit à consolider son pouvoir sur un empire multiculturel et multiethnique. Son règne a posé les bases d’un règne qui allait transformer la Chine en une plaque tournante du commerce et des échanges culturels au niveau mondial.

L’apogée de la dynastie Yuan

Le règne de Kublai Khan : centralisation et expansion de l’empire

Sous le règne de Kublai Khan, la dynastie Yuan atteignit son apogée. Il établit une gouvernance centralisée qui a combiné les traditions administratives chinoises avec des éléments mongols. Kublai nomma des conseillers venus de divers horizons, y compris des étrangers comme Marco Polo, pour administrer son vaste empire.

Kublai Khan renforça également le commerce et les relations internationales. Il fit de la route de la soie un axe commercial majeur, reliant la Chine à l’Europe et au Moyen-Orient afin de favoriser les échanges. Les caravanes transportaient des produits comme la soie, le papier, et la porcelaine, tout en rapportant des technologies, des idées et des marchandises étrangères.

Ces échanges renforcèrent également la diffusion de religions comme l’islam, le christianisme nestorien et le bouddhisme, rendant l’empire Yuan exceptionnellement cosmopolite.

Les réformes administratives et économiques

Les Yuan mirent en place plusieurs réformes pour gérer efficacement l’empire :

- Administration centralisée : Les Yuan divisèrent l’empire en provinces et confièrent la gestion locale à des fonctionnaires souvent issus des minorités ethniques ou des élites mongoles.

- Réforme fiscale : Ils introduisirent un système de taxation afin d’augmenter les revenus de l’État.

- Promotion de l’agriculture : Pour lutter contre les famines et assurer une stabilité économique, Kublai Khan lança des projets d’irrigation et distribua des semences aux agriculteurs.

La société sous les Yuan

La stratification sociale : Mongols, alliés étrangers et Chinois

Sous la dynastie Yuan, la société était organisée selon une hiérarchie ethnique stricte qui reflétait le pouvoir des conquérants mongols :

- Les Mongols occupaient le sommet de la hiérarchie sociale et bénéficiaient de privilèges politiques et économiques. Ils occupaient les postes militaires et administratifs les plus prestigieux.

- Les alliés étrangers, tels que les Ouïghours, les Tibétains et les Persans, occupaient la deuxième strate. Leur soutien militaire et administratif était récompensé par des postes influents.

- Les Chinois du Nord (Han et Jurchens) étaient relégués à un rang inférieur. Bien qu’ils aient souvent servi dans l’administration, leur influence était limitée.

- Les Chinois du Sud, anciens sujets de la dynastie Song, se trouvaient au bas de la hiérarchie. Ils étaient lourdement taxés et leur participation à la bureaucratie était restreinte.

Cette stratification sociale, perçue comme injuste par la majorité Han, provoqua des tensions ethniques et des ressentiments croissants.

Les influences culturelles et religieuses

La dynastie Yuan fut un creuset d’influences culturelles, favorisé par la présence de populations variées et par les échanges internationaux :

- Bouddhisme : Soutenu par les Mongols, le bouddhisme, notamment dans sa forme tibétaine, prospéra sous les Yuan.

- Islam : Les marchands et fonctionnaires musulmans introduisirent des innovations en astronomie, en médecine et en agriculture.

- Christianisme : Les missionnaires nestoriens et catholiques obtinrent un certain succès, bien que leur influence restât limitée par rapport aux autres religions.

Déclin de la dynastie Yuan

Au fil du temps, la dynastie Yuan fut minée par des divisions internes au sein de l’élite mongole. Les rivalités entre clans affaiblirent le pouvoir central et l’administration était de plus en plus inefficace. Les querelles pour le trône du Grand Khan entraînèrent des périodes d’instabilité politique, ce qui a affaiblit l’autorité impériale.

La Chine sous les Yuan, comme pour d’autres dynasties chinoises, fut frappée par une série de catastrophes naturelles, notamment des inondations et des sécheresses, qui provoquèrent des famines dévastatrices. Ces crises accentuèrent la misère des populations rurales, déjà soumises à des taxes lourdes et à des discriminations ethniques.

Ces conditions difficiles favorisèrent l’émergence de révoltes paysannes. Parmi ces rébellions, les Turbans rouges, un mouvement millénariste influencé par des croyances bouddhistes, jouèrent un rôle central dans la déstabilisation du régime.

La chute de la dynastie Yuan

Zhu Yuanzhang, un ancien moine bouddhiste issu d’une famille paysanne, rejoignit les Turbans rouges et devint rapidement l’un de leurs principaux chefs. Grâce à ses talents militaires et politiques, il rassembla une armée puissante et lança une série de campagnes contre les Yuan. En 1368, il prit la capitale, Dadu (actuelle Pékin), marquant la fin de la dynastie Yuan et fondant la dynastie Ming.

Après la chute de Dadu, les Yuan, sous le règne de Toghan Temür, dernier empereur de la dynastie, se replièrent en Mongolie. Bien qu’ils aient tenté à plusieurs reprises de reconquérir la Chine, ces efforts furent infructueux, et les Mongols se recentrèrent sur leurs territoires d’origine.